Platten- oder Rohrbündelwärmetauscher ermöglichen die Übertragung von Wärme in verschiedenen Anlagen und Prozessen. Sie sind wichtig für die Funktion sowie die Effizienz und daher regelmäßig zu warten. Eine große Rolle spielt dabei die Wärmetauscher-Reinigung, mit der Experten Ablagerungen entfernen und eine gleichbleibende Leistung garantieren. Wie das funktioniert, worauf es bei der Wartung außerdem ankommt und wann eine Wärmetauscher-Reparatur nötig ist, erklären wir in den folgenden Abschnitten.

Die Themen im Überblick:

Wärmetauscher-Wartung: Darum ist sie wichtig

Wärmeübertrager ermöglichen die Wärmeübertragung von einem Fluid auf ein anderes. Dazu leiten sie zwei Medien (gasförmig und/oder flüssig) unter stofflicher Trennung aneinander vorbei. Mit welcher Leistung und wie effizient die Übertragung der Wärme funktioniert, hängt dabei unter anderem von der Größe und der Art der Übertragungsflächen ab. Je mehr Fläche zur Verfügung steht, umso höher ist die potenzielle Leistung.

Ablagerungen mindern die Leistung und verursachen Schäden

Lagern sich an den Übertragungsflächen Schmutzpartikel oder Kalkschichten ab, kann jedoch das Gegenteil der Fall sein. Denn dann schrumpft die Leistung. Zudem kann der gestörte Wärmetransport zu lokalen Überhitzungen führen. Das passiert, wenn sich Wärme nicht ausreichend abführen lässt, und beschädigt im schlimmsten Fall sogar die Übertragungsflächen. Neben dem Ausfall eines Wärmeübertragers drohen dabei auch Undichtigkeiten, durch die sich die beiden Medien vermischen. Das hat wiederum negative Auswirkungen auf die nachfolgenden Prozesse.

Regelmäßige Wärmetauscher-Wartung beugt Problemen vor

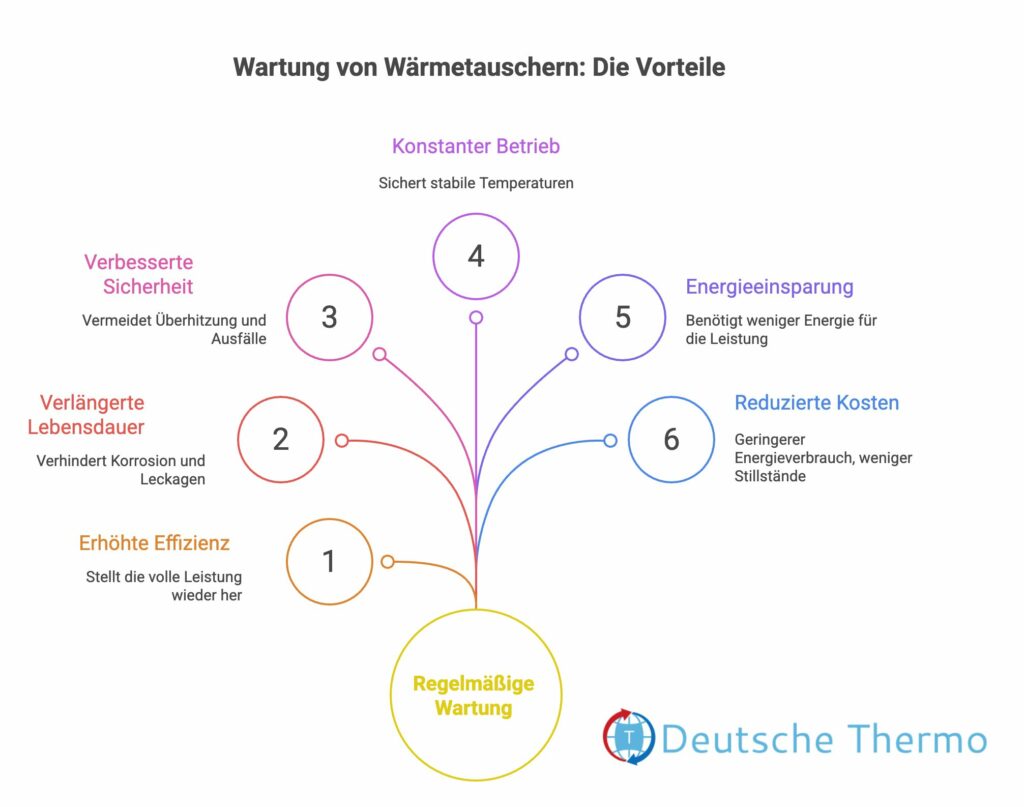

Um eine dauerhaft hohe Leistung und eine effiziente sowie zuverlässige Wärmeübertragung zu garantieren, sollten Sie in regelmäßigen Abständen eine Wärmetauscher-Wartung durchführen. Dabei nehmen Experten die Bauteile genau unter die Lupe. Sie reinigen die Trennflächen, reparieren Schäden und nehmen anschließend alles wieder in Betrieb. Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten technischen und wirtschaftlichen Vorteile der Wärmetauscher-Wartung:

- Effizienzsteigerung: Ablagerungen (Fouling, Kalk, Schmutzpartikel) reduzieren den Wärmeübergang. Wärmetauscher-Reinigung stellt die volle Leistung wieder her.

- Verlängerte Lebensdauer: Vorbeugung von Korrosion, Leckagen und Materialermüdung durch rechtzeitige Kontrolle und Pflege.

- Betriebssicherheit: Vermeidung von Überhitzung, Druckabfällen oder plötzlichen Ausfällen.

- Konstanter Prozessbetrieb: Stabile Temperaturen sichern gleichbleibende Produktqualität in industriellen Prozessen.

- Energieeinsparung: Ein sauberer Wärmeübertrager benötigt weniger Energie, um die gleiche Leistung zu erbringen.

- Reduzierte Betriebskosten: Geringerer Energieverbrauch und weniger ungeplante Stillstände.

- Vermeidung teurer Reparaturen: Frühzeitiges Erkennen von Problemen spart hohe Kosten durch Wärmetauscher-Reparaturen und Komplettausfälle.

- Längere Standzeiten: Optimierung der Reinigungsintervalle und Planungssicherheit für den Betrieb.

Die Übersicht zeigt: Die Wartung der Wärmeübertrager lohnt sich. Wer darauf verzichtet, riskiert im besten Fall nur etwas höhere Verbräuche – im schlimmsten Fall hingegen teure Schäden, schwankende Produktionsprozesse und ungeplante Stillstände.

Wartung der Wärmeübertrager: Ablauf Schritt für Schritt

Möchten Sie die Vorteile der Wärmetauscher-Wartung für sich nutzen, sollten Sie die Arbeiten regelmäßig in Auftrag geben. Fachbetriebe gehen dabei wie folgt vor:

Bevor die Wartung eines Wärmeübertragers beginnen kann, geht es um die Vorbereitung. Dabei fahren Experten die Anlage herunter. Sie sperren alle Leitungen am Wärmeübertrager ab und trennen diesen vom restlichen System. Ist das erfolgt, lassen Fachleute den Druck ab. Sie spülen den Wärmetauscher vor der Wartung noch einmal gründlich und entgasen diesen, sofern das nötig ist.

Sind die Vorarbeiten abgeschlossen, geht es an die eigentliche Wartung der Wärmeübertrager. Hier führen Experten zunächst eine Sichtprüfung durch. Dabei untersuchen sie, ob Korrosionserscheinungen, Risse oder Undichtigkeiten vorhanden sind. Sie kontrollieren Dichtungen, Verschraubungen sowie Anschlüsse und messen Parameter wie den Druckverlust oder die Temperaturdifferenz.

Im nächsten Schritt folgt eine gründliche Wärmetauscher-Reinigung. Je nach System erfolgt diese mechanisch (mit Hochdruckreiniger, Bürsten etc.), chemisch (durch Reinigungschemikalien) oder per Ultraschall bzw. im CIP-Verfahren. Letzteres ist bei der Reinigung der Wärmeübertrager immer dann erforderlich, wenn Verschmutzungen an schwer erreichbaren Stellen sitzen.

Auf die Wärmetauscher-Reinigung folgt eine weitere Messung. Dabei prüfen Fachleute, ob sich die Leistung der Wärmeübertrager verbessert hat. Sie prüfen noch einmal die Dichtigkeit und vergleichen alle Werte mit denen aus der ersten Prüfung. Erkennen die Experten Probleme, folgt eine Wärmetauscher-Reparatur. In allen anderen Fällen ist die Wartung an dieser Stelle im Wesentlichen abgeschlossen.

Der letzte Schritt ist die Wiederinbetriebnahme nach der Wartung oder der Neustart der Anlage. Diese führen Experten abschließend mit einer letzten Funktionsprüfung durch. Sie dokumentieren außerdem alle Werte sowie Leistungen und fertigen ein Wartungsprotokoll an.

Wichtig zu wissen: Bei kleinen Anlagen ist die Wartung der Wärmetauscher oft schon in 4 bis 8 Stunden erledigt. Handelt es sich hingegen um große Platten- oder Rohrbündelwärmeübertrager, können Wartung und Reinigung der Wärmeübertrager auch 1 bis 3 Tage dauern – in seltenen Fällen sogar bis zu einer Woche.

Möchten Sie Ausfälle sowie Stillstandszeiten dabei überbrücken, können Sie vorübergehend einen Wärmeübertrager mieten.

Optimaler Turnus: In diesen Abständen ist die Wartung sinnvoll

Wie oft Sie die Wartung und Reinigung durchführen sollten, hängt von der Art der Anlage und dem Grad der Verschmutzung ab. Eine Sichtkontrolle sollten Sie dabei grundsätzlich wöchentlich oder mindestens monatlich selbst durchführen. Gleiches gilt für das Überwachen der Leistungs- und Betriebsparameter, die einiges über den Zustand der Wärmeübertrager aussagen. Für die Wärmetauscher-Reinigung sollten Sie darüber hinaus folgende Intervalle einplanen:

- Industrielle Anlagen im Allgemeinen: alle 6 bis 12 Monate

- Stark belastete Systeme (verschmutztes Kühlwasser oder Chemieindustrie): alle 3 bis 6 Monate

- Gering belastete Systeme (Fernwärme, geschlossene Kreisläufe): alle 1 bis 2 Jahre

Unser Tipp: Planen Sie Wartung und Reinigung Ihrer Wärmeübertrager immer zustandsabhängig ein. Auch wenn das Intervall es nicht vorgibt, könnten veränderte Leistungsparameter, Temperatur- oder Druckdifferenzen dabei Anlass zur Wartung geben.

Wärmetauscher-Reinigung: Verfahren und Arbeitsschritte

Eine entscheidende Rolle bei der Wartung spielt die Reinigung. Denn mit dieser beseitigen Fachleute Ablagerungen sowie Verschmutzungen aus den schmalen Gängen zwischen den Wärmeübertragerflächen. Grundsätzlich kommen dabei die folgenden Verfahren zum Einsatz:

| Wärmetauscher-Reinigung | Ablauf kurz erklärt | Wärmeübertrager-Art |

|---|---|---|

| Mechanische Reinigung | Bei der mechanischen Wärmetauscher-Reinigung öffnen Experten den Wärmeübertrager, sodass die einzelnen Platten oder Rohre zugänglich sind. Ablagerungen wie Kalk, Schmutz oder Biofilme lösen und entfernen sie daraufhin mit Bürsten, Schabern oder Hochdruckwasserstrahlen. Dieses Verfahren ist besonders gründlich, setzt aber einen Ausbau und Stillstand der Anlage voraus. | Vor allem bei Plattenwärmetauschern und Rohrbündelwärmetauschern in industriellen Anwendungen. |

| Chemische Reinigung | Die chemische Reinigung erfolgt durch das Umwälzen spezieller Reinigungsflüssigkeiten, die Ablagerungen wie Kalk, Rost oder organische Rückstände lösen. Je nach Verschmutzungsart kommen dabei saure oder alkalische Lösungen zum Einsatz. Das Verfahren ist effektiv und erreicht auch schwer zugängliche Stellen. | Geeignet für Rohrbündelwärmetauscher, Plattenwärmetauscher und Systeme mit komplexen Geometrien. |

| Ultraschallreinigung | Bei der Ultraschallreinigung geben Experten die Bauteile der Wärmetauscher in ein Wasserbad mit Ultraschallwellen. Die entstehenden Mikrokavitationen lösen dabei selbst hartnäckige Ablagerungen von den Oberflächen. Die Methode ist insgesamt sehr schonend und gründlich, erfordert jedoch eine komplette Demontage des Wärmeübertragers. Das geht auch mit längeren Stillstandszeiten einher. | Vor allem bei kleineren Plattenwärmetauschern oder empfindlichen Bauteilen mit feinen Strukturen. |

| CIP-Verfahren | Das Clean-in-Place-Verfahren (kurz CIP) ermöglicht eine Reinigung, ohne dass Fachleute den Wärmeübertrager ausbauen müssen. Dazu pumpen sie Reinigungsflüssigkeiten im Kreislauf durch die Anlage, um verschiedenste Ablagerungen zu lösen. Der große Vorteil: Die Stillstandszeit verkürzt sich dadurch erheblich und Sie können die Reinigung regelmäßig einplanen. Nachteil: Das Verfahren ist vergleichsweise teuer und bei hartnäckigen Ablagerungen weniger wirksam. | Besonders geeignet für Plattenwärmetauscher in der Lebensmittel-, Pharma- und Getränkeindustrie sowie in Anlagen mit hoher Hygienerelevanz. |

| Trockeneisreinigung | Bei der Trockeneisreinigung strahlen Fachleute kleine Pellets aus gefrorenem Kohlendioxid mit Druckluft auf die Oberflächen. Durch den Kälteschock, den mechanischen Aufprall und die schlagartige Volumenzunahme beim Sublimieren der Trockeneispartikel ist das Verfahren zur Wärmetauscher-Reinigung sehr wirksam. Es kommt ohne Wasser und Chemikalien aus, erfordert aber die Demontage der Anlage. | häufig bei größeren Platten- und Rohrbündel-wärmetauschern sowie bei Anlagen, in denen auf chemische Reinigungsmittel zu verzichten ist. |

| Hochdruckwasserstrahlen | Dieses Verfahren nutzt sehr hohen Wasserdruck, um hartnäckige Ablagerungen aus Rohren und Kanälen zu entfernen. Dadurch lassen sich selbst dicke Beläge zuverlässig lösen, ohne dass zusätzliche Chemikalien erforderlich sind. Genau wie beim Trockeneisstrahlen ist dazu allerdings das Demontieren der Wärmetauscher vor der Reinigung nötig. | Vor allem bei Rohrbündelwärmetauschern, Kühlern und Anlagen mit starken Ablagerungen. |

| Sand- oder Kugelstrahlen | Hier spülen Experten kleine Partikel oder Reinigungsbälle durch die Rohre. Diese reiben die Ablagerungen von den Innenflächen ab und sorgen für eine gleichmäßige Reinigung ohne chemische Zusätze. Ein großer Vorteil des Kugelstrahlens (auch Ball Cleaning): Experten müssen Wärmetauscher zur Reinigung nicht demontieren. Das spart Kosten und reduziert die Ausfallzeiten. Harte und starke Verkrustungen lassen sich damit allerdings nur schwer entfernen. | Typisch für Rohrbündelwärmetauscher und Kraftwerkswärmetauscher in der Energie- und Prozessindustrie. |

| Enzymatische Reinigung | In sensiblen Bereichen wie der Lebensmittel- und Pharmaindustrie setzen Fachleute auch Enzyme ein, die gezielt organische Verschmutzungen wie Fette, Eiweiße oder Stärke abbauen. Das Verfahren ist besonders schonend und hygienisch. Der große Nachteil: Enzyme sind häufig teurer als chemische Reinigungsmittel. Außerdem entfernen sie keine anorganischen Beläge wie Kalk, Rost oder mineralische Ablagerungen. | Geeignet für Wärmeübertrager in hygienekritischen Produktionsanlagen mit organischen Ablagerungen. |

Günstig sind in der Regel Verfahren, die ohne Demontage auskommen. Denn diese reduzieren zum einen die Dauer der Wartung und zum anderen auch die Stillstandszeiten. Infrage kommen solche Verfahren in aller Regel jedoch nur, wenn Ablagerungen und Verkrustungen nicht zu stark auftreten. Eine regelmäßige Wärmetauscher-Reinigung beugt dem vor, verursacht dadurch aber auch an sich höhere Ausfallzeiten sowie Kosten.

Unterschiede bei der Reinigung verschiedener Wärmetauscher

Unterschiede in der Wärmetauscher-Reinigung ergeben sich nicht nur durch die jeweiligen Verfahren. Auch die Art der Wärmeübertrager selbst hat teils einen großen Einfluss auf den Ablauf der Wartungsarbeiten, wie die folgende Übersicht zeigt:

- Plattenwärmetauscher reinigen: Fachleute öffnen das Plattenpaket geschraubter Plattenwärmetauscher. Anschließend können sie jede Platte einzeln herausnehmen und säubern. Die Wahl des Verfahrens hängt dabei vor allem vom Grad der Verschmutzung ab. Der Vorteil hier: Die Platten sind sehr gut zugänglich. Dadurch ist die Wärmetauscher-Reinigung vergleichsweise einfach und günstig. Sie nimmt allerdings etwas mehr Zeit in Anspruch.

- Rohrbündelwärmetauscher reinigen: Durch die größeren Durchmesser der Rohrbündel lassen sich die Wärmeübertrager häufig auch im eingebauten Zustand reinigen. Der Fall ist das jedoch nur bei leichten Verschmutzungen. Sind Ablagerungen stärker und hartnäckiger, bauen Fachleute die Rohrbündel in der Regel aus, um diese mechanisch zu reinigen. Da die Verschmutzungen tief in den Rohren sitzen können, ist das Reinigen hier schwieriger als bei anderen Wärmeübertragern. Das hat teilweise auch höhere Stillstandszeiten zur Folge.

- Lamellenwärmetauscher reinigen: Durch die feinen Kanäle lassen sich luftgekühlte Lamellenwärmetauscher vordergründig von außen reinigen. Möglich ist das unter anderem mit Druckluft, Wasserstrahlen oder speziellen Schaum-/Chemikalienreinigern. Mechanische Reinigungsverfahren kommen in der Regel nicht zum Einsatz, da diese die Kanäle beschädigen könnten. Gleiches gilt für CIP-Verfahren und Enzyme.

- Spiralwärmetauscher reinigen: Spiralwärmetauscher sind von außen häufig schlecht zugänglich. Aus diesem Grund reinigen Experten diese meist chemisch durch das Spülen mit Chemikalien. Handelt es sich um sehr starke Verkrustungen, lassen sich diese nur sehr aufwendig beseitigen. Teilweise hilft dabei nur eine Werksüberholung.

- Sonder-Wärmetauscher reinigen: Geht es um die Wärmetauscher-Reinigung von Sonderbauten, entscheiden die individuellen Voraussetzungen. Üblicherweise ähneln die Verfahren jedoch den Reinigungsprozessen der Rohrbündelwärmetauscher. Bei komplexen Geometrien kann das jedoch arbeitsintensiv und zeitaufwendig sein.

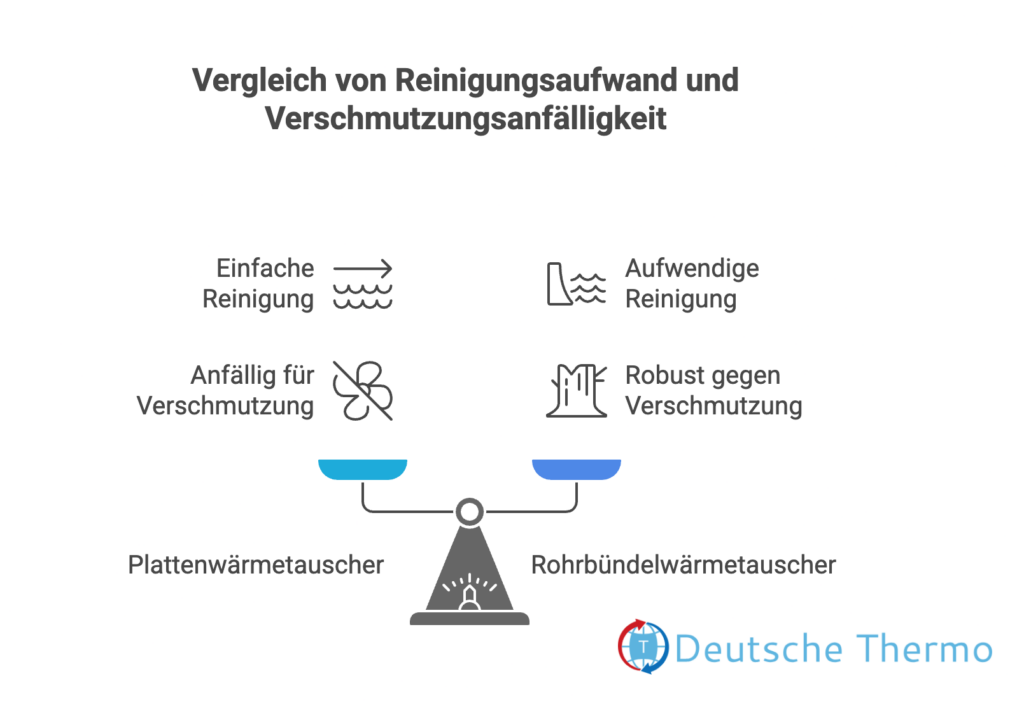

Rohrbündel- oder Plattenwärmetauscher reinigen: Vergleich

Wie die Wärmetauscher-Reinigung im Detail abläuft, hängt sehr stark von der Bauart ab. Besonders günstig sind dabei Plattenwärmetauscher, die Fachleute sehr einfach, schnell und günstig reinigen können. Durch die filigraneren Formen kommt es jedoch auch eher zu Ablagerungen. Anders verhält sich das bei Rohrbündelwärmeübertragern. Diese sind robuster gegenüber Verschmutzungen, dafür aber eher aufwendig zu reinigen. Lamellenwärmetauscher sind sehr sensibel und Spiralwärmetauscher nur schwer zugänglich.

Stehen Sie zwischen einer Entscheidung für Platten- oder Rohrbündelwärmertauscher, kommt es neben den örtlichen Gegebenheiten auch auf die Reinigungsfähigkeit an. Die folgende Infografik gibt dazu eine Entscheidungshilfe.

Bei Schäden hilft eine Reparatur des Wärmeübertragers

Fallen im Rahmen der Wartung oder bei der Wärmetauscher-Reinigung Schäden auf, lassen sich diese in vielen Fällen direkt reparieren. So tauschen Experten bei Plattenwärmetauschern beispielsweise Dichtungen oder einzelne Platten aus. Rohrbündelwärmeübertrager lassen sich schweißen und bei luftgekühlten Lamellenwärmeübertragern können Experten einzelne Lamellen richten und Undichtigkeiten löten oder schweißen. Genau wie bei der Reinigung entscheidet die Bauart also auch bei der Wärmetauscher-Reparatur darüber, welche Möglichkeiten bestehen, wie die folgende Übersicht zeigt.

Bei Plattenwärmeübertragern ist die Reparatur in der Regel sehr gut möglich. Denn die Platten lassen sich hier einzeln entnehmen und ersetzen. Gleiches gilt auch für Dichtungen, die Experten problemlos austauschen oder nachkleben können. Bei sehr starker Korrosion ist es sogar möglich, das Plattenpaket teilweise oder komplett zu ersetzen.

Geht es bei der Wärmetauscher-Reparatur um Rohrbündelwärmeübertrager, sind die Arbeiten schon aufwendiger. Zwar können Experten einzelne undichte oder verstopfte Rohre ersetzen. In der Regel sind dazu aber häufig Schweißarbeiten erforderlich. Sind die Schäden fortgeschritten, lohnt sich eine Wärmetauscher-Reparatur hingegen oft nicht mehr. Hier ist der Komplettaustausch dann die wirtschaftlichere Lösung.

Bei Wärmeübertragern mit Lamellen ist die Reparatur in aller Regel nur sehr eingeschränkt möglich. Experten können einzelne Lamellen dabei in der Regel nur richten oder kleinere Leckagen löten bzw. schweißen. Bei größeren Schäden ist der Austausch hingegen oft die einzige Lösung – aus technischer und wirtschaftlicher Perspektive.

Auch diese Art der Wärmeübertrager lässt sich in der Praxis kaum reparieren. Denn die Spiralkanäle sind meist nur sehr schwer zugänglich. Hinzu kommt, dass Schweißarbeiten an Teilstücken anders als bei Rohrbündel-Wärmeübertragern meist nicht praktikabel sind. Das führt zu dem Schluss, dass größere Schäden auch hier häufig zu einem Austausch der Geräte führen.

Ausfälle sicher überbrücken und Wärmetauscher mieten

Abhängig von der Bauart, der Baugröße und dem Einsatzfeld sind Wartungsarbeiten an Wärmetauschern oft mit langen Stillstandszeiten verbunden. Da das auch mit Unterbrechungen im Betrieb verbunden ist, ergeben sich teilweise sehr hohe Kosten – deutlich höher als die Kosten der eigentlichen Wartung. Um diese abzumildern und Ausfallzeiten zu überbrücken, können Sie einen mobilen Wärmetauscher mieten. Verfügbar sind sowohl Platten- als auch Rohrbündelwärmetauscher in stabilen Transportrahmen. Diese lassen sich mit flexiblen Schläuchen an die stationäre Anlage anschließen, um den Betrieb dieser auch während Wartungs- und Reinigungsarbeiten aufrechtzuerhalten. Die Kosten der Miet-Wärmeübertrager hängen dabei von der Bauart, der Baugröße und der Mietdauer ab. Um Ausfälle sicher zu überbrücken, lohnt es sich, Mietanfragen rechtzeitig zu stellen.

Wichtig zu wissen: Kommt es durch Verschmutzungen oder Schäden spontan zu Ausfällen, stellen viele Anbieter Platten- oder Rohrbündelwärmetauscher auch innerhalb kürzester Zeit zur Verfügung. Voraussetzung ist die Verfügbarkeit der benötigten Geräte.

FAQ: Am häufigsten gestellte Fragen und Antworten

Die optimale Häufigkeit hängt stark von der Bauart und der Belastung der Anlage ab. In der Industrie gilt als Richtwert eine Reinigung und Wartung alle sechs bis zwölf Monate. In stark belasteten Systemen, etwa in Kühlkreisläufen mit hohem Schmutzanteil oder in der chemischen Industrie, können Intervalle von drei bis sechs Monaten sinnvoll sein. Weniger beanspruchte Systeme wie geschlossene Fernwärmekreisläufe benötigen oft nur alle ein bis zwei Jahre eine Wartung. Entscheidend sind die tatsächlichen Betriebswerte: Verändern sich Druckverluste und Temperaturdifferenzen, ist eine Wartung meist früher erforderlich.

Die Dauer hängt von der Größe und der Art des Wärmeübertragers sowie vom Verschmutzungsgrad ab. Kleine Plattenwärmetauscher lassen sich oft innerhalb von vier bis acht Stunden warten. Handelt es sich um größere Platten- oder Rohrbündelwärmetauscher, sind ein bis drei Tage üblich. Bei sehr großen oder stark verschmutzten Anlagen kann die Wartung sogar bis zu einer Woche dauern. Verfahren wie die CIP-Reinigung verkürzen die Stillstandszeit deutlich, da ein Ausbau entfällt.

Fachleute setzen je nach Verschmutzung und Art des Wärmetauschers unterschiedliche Verfahren ein. Möglich sind mechanische Methoden mit Bürsten, Schabern oder Hochdruckwasser, chemische Reinigungen mit speziellen Lösungen, Ultraschallbehandlungen oder CIP-Reinigungen im Kreislauf. Ergänzend gibt es moderne Verfahren wie Trockeneisstrahlen, Sand- oder Kugelstrahlen sowie den Einsatz von Enzymen in hygienekritischen Bereichen. Die Wahl richtet sich nach Bauart, Ablagerungsart und wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Mit einer regelmäßigen Wärmetauscher-Wartung sichern Betreiber eine dauerhaft hohe Effizienz und eine stabile Leistung. Ablagerungen werden entfernt, Korrosionsschäden rechtzeitig erkannt und Betriebsausfälle vermieden. Die Lebensdauer der Bauteile verlängert sich, der Energieverbrauch sinkt und die Prozesse laufen mit gleichbleibender Qualität. Auf lange Sicht sparen Unternehmen damit erhebliche Kosten und reduzieren gleichzeitig die Risiken ungeplanter Stillstände.

Ob eine Reparatur möglich ist, hängt in erster Linie von der Bauart ab. Bei Plattenwärmetauschern lassen sich Platten und Dichtungen problemlos austauschen. Rohrbündelwärmetauscher können durch Schweißen oder den Austausch einzelner Rohre instand gesetzt werden. Lamellenwärmetauscher lassen sich nur eingeschränkt reparieren, etwa durch Richten von Lamellen oder Löten kleiner Undichtigkeiten. Spiralwärmetauscher gelten als sehr schwer reparierbar, da die Kanäle schlecht zugänglich sind. In vielen Fällen lohnt sich daher ein Austausch eher als eine Reparatur.

Jedes Verfahren hat Grenzen. Die CIP-Reinigung ist zwar schnell und ohne Ausbau möglich, entfernt aber keine sehr harten Ablagerungen. Chemische Reinigungen können Dichtungen belasten und erfordern den sicheren Umgang mit Chemikalien. Mechanische Methoden sind gründlich, setzen aber längere Stillstandszeiten voraus. Verfahren wie Ultraschall oder Enzyme sind besonders schonend, eignen sich aber nicht für mineralische Ablagerungen. Sandstrahlen ist zwar sehr effektiv, kann aber Material abtragen und erfordert wie viele andere Verfahren meist auch eine Demontage.

Ja, das ist möglich. Viele Anbieter stellen mobile Wärmeübertrager zur Verfügung, die sich flexibel in den Kreislauf integrieren lassen. Diese Mietlösungen eignen sich sowohl für geplante Wartungen als auch für ungeplante Ausfälle und helfen, die Produktionsprozesse aufrechtzuerhalten. Je nach Bauart und Größe können Platten- oder Rohrbündelwärmetauscher kurzfristig angemietet und mit flexiblen Schläuchen angeschlossen werden.

In vielen Fällen erfolgt die Lieferung innerhalb weniger Tage. Kommt es zu spontanen Ausfällen, können spezialisierte Anbieter Platten- oder Rohrbündelwärmetauscher sogar innerhalb von 24 bis 48 Stunden bereitstellen. Voraussetzung ist allerdings, dass die passenden Geräte verfügbar sind. Deshalb lohnt es sich, Mietanfragen frühzeitig zu stellen, wenn eine geplante Wartung oder ein längerer Stillstand bevorsteht.